大学紹介 本学の歩み(沿革)/校章・学歌

本学の歩み(沿革)

- 1962年

-

昭和37年

日本鉄鋼連盟発起により、鉄鋼各社の従業員育成を目的に 『関西鉄鋼短期大学』として開学

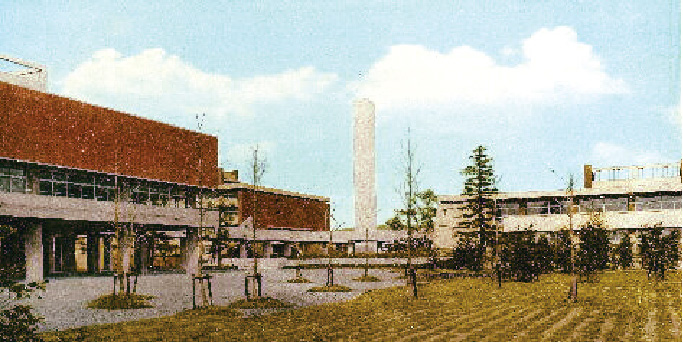

※開学当時 正門より撮影

※開学当時 正門より撮影

※開学当時 大学のシンボル「白塔」

※開学当時 大学のシンボル「白塔」

- 1964年

-

昭和39年

『鉄鋼短期大学』に名称変更

- 1974年

-

昭和49年

鉄鋼業各社従業員の「短期間教育」のため、学園の付属機関 『人材開発センター』を設立

- 1980年

-

昭和55年

中国の製鉄会社から留学生を受け入れ

- 1984年

-

昭和59年

関連企業による学生派遣が増加

高校を卒業し入学する学生が増加

- 1988年

-

昭和63年

「産業」を支える根幹となる「技術」を身に着けた人材を 「短期間」で育成することから、

『産業技術短期大学』へ名称変更

- 1993年

-

平成5年

高度情報化社会に対応すべく『情報処理工学科』を設立

- 2004年

-

平成16年

高度化した産業社会のニーズに応えるため

『システムデザイン工学科』を設置

- 2012年

-

平成24年

システムデザイン工学科を『ものづくり創造工学科』へ

名称変更。創立50周年を迎える

産業技術短期大学を創った業界団体日本鉄鋼連盟について

鉄鋼業界の全国的な組織

日本鉄鋼連盟は、鉄鋼を生産する主要なメーカー(日本製鉄・JFEスチール・神戸製鋼所など)と流通を担う商社で構成される、鉄鋼業界の全国的な組織です。

日本鉄鋼連盟は、鉄鋼業の総合的な調査・研究機関として昭和23年(1948年)に設立され、主に鉄鋼業における調査・分析・新技術の開発・環境問題への取り組みなど様々な事業を展開しています。

また、暮らしの中で欠かすことのできない「鉄」そのものの理解を深める活動にも力を入れています。例えば、鉄鋼の製造工程の紹介や鉄鋼製品のエピソードの紹介、限りある資源と地球環境の保護のための取り組みについての紹介などが挙げられます。

優秀な人材の育成に注力

日本鉄鋼連盟は、このような様々な問題に取り組むうえで、「優秀な人材の育成こそが産業界の発展に必要不可欠である」と考え、昭和37年(1962年)、4年制大学並みのカリキュラムを持つ産業技術短期大学(開学時は関西鉄鋼短期大学)を開学し、現在に至っています。

産業技術短期大学は産業界のニーズに即応し、開学から現在に至るまで、鉄鋼業界をはじめとする企業から派遣された社会人学生約7,000名を含め約14,000名の卒業生を輩出し、産業界の発展を支え続けています。

校章・学歌

飛翔・発展・上昇気流がテーマ

産業技術短期大学校章

右に伸び上がる線は、「飛翔(ひしょう)」「発展」を表しています。

中央の「CIT」は、本学の英文名「College of Industrial Technology」の略称です。

産業技術短期大学校歌

(作詞 竹中 郁 作曲 高橋 半)

- 1.

世界の風の かようところ

青葦そよぐ 英智の葦ぞ

われら

われら 根もとにそそげ

熱こそ力こそ われら

日本産業にうずまくは

その上昇気流

学べ 人なりわれらなり - 2.

呼吸は若し まなこ澄みて

見わたせかなた 未来の軌道

われら

われら みずから光れ

おのおの理想こそ われら

日本産業にたかまるは

その上昇気流

競え 人なりわれらなり - 3.

六甲の空 肩のあたり

金星ひとつ かがやく自重

われら

われら 礎誇れ

智恵こそ胸張りて われら

日本産業にひびかうは

その上昇気流

結べ 人なりわれらなり