機械工学科

新たな時代を切り拓く

機械エンジニアに!!

News

-

- 2024.07.19

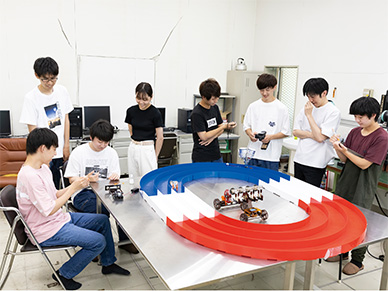

- 【機械工学科・機械工学実験】車両ロボット実験 -光センサーを使ったライントレース実験-

-

- 2024.07.17

- 樹脂加工が得意な尼崎ものづくり企業 中野製作所の工場見学!!

機械工学科の特徴

-

機械デザインの基礎を幅広く学ぶ

機械のデザインで重要な材料力学・流体力学・熱力学(3力学)や製図法、設計法を基礎からじっくり学びます。社会が求める多様な機械製品をつくるため、さまざまな関連科目や実験・実習科目に取り組みます。

-

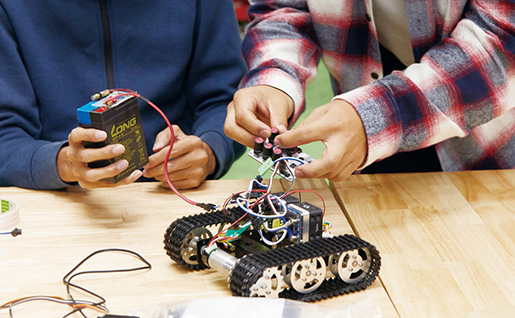

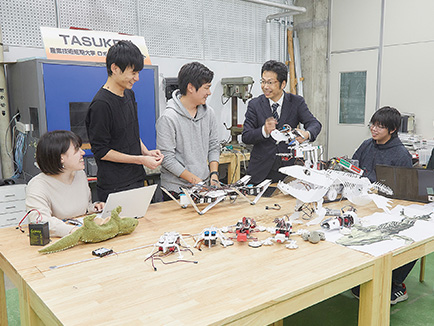

ロボットで機械デザインを体得する

将来、大活躍が期待されるロボットを題材に、機械の動きの仕組み(機構)を学び、機械をデザインする力を養います。また、ロボットを制御するためのプログラミング演習についても取り組みます。

-

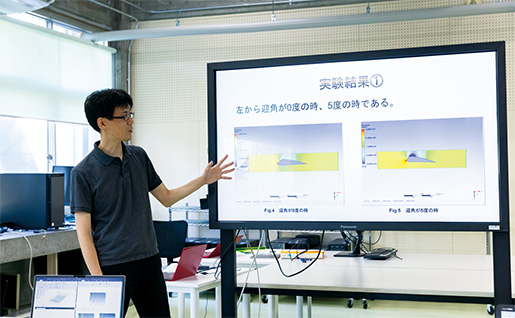

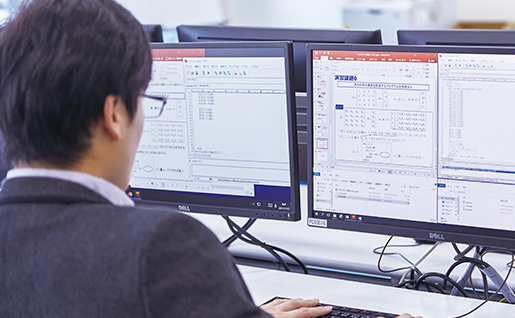

ITを活用するシミュレーション教育

最新のIT(情報技術)をツールとして最大限活用します。3次元CAD(コンピュータ支援設計)やCAE(コンピュータ支援工学)について扱い、機械工学のベースである3力学に応用する技術を養います。

カリキュラム

1年次

機械工学の基礎である「力学」「製図法」「設計法」を演習中心で学ぶ

機械のデザインで重要な「材料力学」「流体力学」「熱力学」(3力学)や「機械製図法」「機械設計」を演習中心で習得します。前期は、そのベースとなる「工業力学」「機械工学演習」などの物理や「微分積分学」「線形代数学」などの数学を学びます。後期は、機械工学のベースとなる「3力学」「製図」「設計」について学びます。

ピックアップ授業

機械情報工学演習

最近では、ソフトウェア技術などの情報技術(IT)を活用する機械設計や機械制御が重要です。機械情報工学演習では、プログラミング実習・マイコン実習・ロボット制御実習・数値シミュレーション実習などを行います。新しい時代の機械エンジニアに必要なセンスの修得をめざします。

流体力学Ⅰ

流体力学は機械工学の基礎科目の1つであり、空気や水の動きを学びます。飛行機や自動車の空気抵抗を考えたり、風力・水力発電などのように流体のエネルギーを機械的なエネルギーに変えたりするときに活用します。演習を主体として基礎からしっかり学びます。

2年次

機械工学の知識や技術の幅を拡げて、実践する

機械工学で重要な3力学・製図法・設計法だけでなく、実験で実践したり、コンピュータで応用する方法を学んだり、知識や技術の幅を拡げます。また、機械工学や幅広い工学の知識を総動員して、研究やコンテンツ制作を行う卒業研修を行い、自らで考える力を養います。

ピックアップ授業

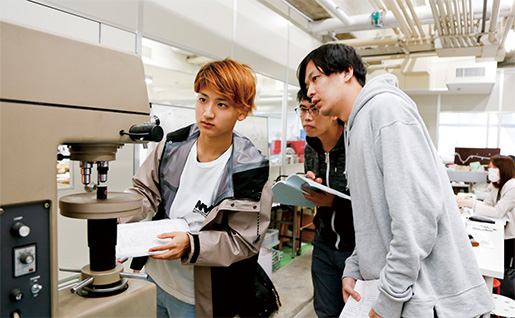

機械工学実験Ⅰ・Ⅱ

1年生後期と2年生前期に、金属材料の引張試験のような機械計測を中心とする10テーマ以上の実験を行います。実際に手や足を動かし、機械工学の基礎を体得することをめざします。教室で学んだ知識とあわせて、総合的な理解や思考力を養います。

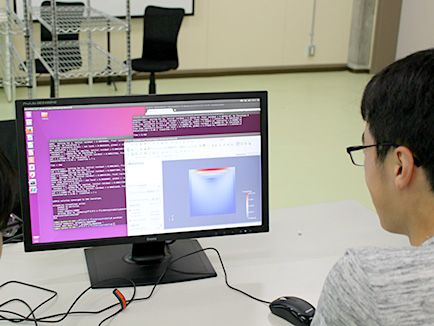

CAE基礎

機械設計・機械製図法・機械CADに続く、設計関連科目の1つです。材料力学・流体力学・熱力学で学んだ知識を活かして、材料の変形、流体や熱の動きをCAE(コンピュータ支援工学)ソフトを用いてコンピュータで計算します。また、プログラミング技術も学び、実際に数値シミュレーションも行います。

目指せる

職業・資格

新たな時代を見据え、ものづくりのベースとなる機械工学の基礎知識や技術を身につけ、新たな価値を生み出す力を養います。将来は、ロボットや様々な機械製品を設計や生産をおこなう機械エンジニアをめざします。

- 職 業

設計開発者、生産技術者 ほか

- 資 格

エネルギー管理士、機械設計技術者、CAD利用技術者、トレース技能検定、技術士補など

卒業研修

スターリングエンジンの開発(教授:竹内 誠一)

外燃機関であるスターリングエンジンは、理論上の熱効率が高いことから、地球にやさしい環境調和型の動力源として期待されています。スターリングエンジンの実用化をめざし、実際に模型クラスのエンジンを試作し、動力源としての利用を図ります。

AI技術を用いた画像認識装置の開発(講師:森 英喜)

AIと機械、一見関係の無いように見えるこの2つのものが結びつくことによって次世代のイノベーションのきっかけが生まれます。AI技術を用いて、これからの新しい社会におけるモノづくりのキーポイントとなる高性能な画像認識用エッジデバイスの開発と応用を目指します。

卒業研修テーマ名(一例)

レスキューロボットの開発・製鋼プロセスに関する研究・燃焼の数値解析・転がりすべり疲労き裂発生進展挙動の連続観察・機械材料の強度解折システムの構築・表計算ソフトを用いた数値シミュレーション・原子レベルからのマテリアルデザイン・アルミニウム陽極酸化被膜の染色機能加工

学生Voice

-

山本 菜花

仲間と協力して

ロボットを製作しました。機械工学では物理や数学が必要です。基礎から丁寧に教えていただけるので、不安な方でも大丈夫です。先生とも気軽に相談でき、趣味の話で盛り上がることも。「機械工学実験Ⅰ」では、仲間とアイデアを出し合い、自分たちでロボットを製作しました。将来は4年制大学に編入学し、学びを深めていきたいです。

機械工学科

兵庫県立須磨友が丘高等学校 出身

-

馬込 壮真

2年間で基礎から専門を学び機械エンジニアをめざせます。

機械工学の専門科目を、教室での学びだけではなく、「機械情報工学演習」や「機械工学実験」といった実験・実習で、実際の機械をつかって学ぶことができます。卒業研修では、最新の航空機をモデルに流体シミュレーションに挑戦しています。4年制大学に編入学し、流体力学の知識を活かすエンジニアをめざします。

機械工学科

兵庫県立神戸鈴蘭台高等学校 出身

教員・研究室の紹介

-

久次米 利彦 教授

コンピューターグラフィクスに関する実習

複合材料に関する研究 等 -

樋口 善彦 教授

高温プロセスの高純度化/高効率化に関する研究 等

-

小池 稔 教授

未来型生産システムのデザインに関する研究 等

-

竹内 誠一 教授

大型燃焼炉内の放射伝熱に関する研究/熱音響デバイスの研究 等

-

浅尾 慎一 准教授

複雑な流れ場に対する高精度高効率な計算手法の研究 等

-

森 英喜 准教授

原子・電子構造に基づいた機械材料特性のモデル化および評価 等

-

牧田 太郎 講師

転がりすべり疲労現象の連続観察 等

-

堀 靖仁 講師

曲がりはりを応用したひずみ測定装置の開発に関する研究 等

-

松原 孝典 講師

天然物をもちいた人や地球環境にやさしい繊維の染色機能加工 等

-

谷 清隆 講師

金属材料、木材、その他材料の切削、接合等加工に関する研究

久次米 利彦 研究室教授〔博士(工学)〕

受験生・学生へのメッセージ

ものづくり創造工学科ではいろいろなものをデザインする基礎となる事柄について勉強できますが、私はマテリアル(材料)に関する事柄を主にやっていま す。マテリアルがないと何も物が作れません。そういう点で、一番基礎的であると言えます。いろいろな可能性を秘めたマテリアルの世界をのぞいてみませんか?

授業紹介

材料学基礎では金属材料、高分子材料、セラミックスなどさまざまな材料の性質に関して講義します。それぞれの材料の特徴と、なぜそのような特徴を示すのか、どのように使われているのかについて説明します。

研究紹介

レンコンみたいに穴のあいた材料を作る方法を調べたり、うまくできたレンコン材料の特性を測定したりしています。穴があいていることでいろいろな長所が 生まれます。えっ、穴なんかあったらだめだろうと思われるかも知れませんが、意外なところに意外なことが潜んでいるのです。

小池 稔 研究室教授〔工学修士〕

受験生・学生へのメッセージ

世の中は全てシステムです。携帯電話も音楽プレイヤーも自動車も家電もコンピュータもコンビニも。ものづくり創造工学科では、システム(ロボット)をデザインしたい学生、(CADを使って)システマティックにデザインしたい学生、(CG)システムを使ってデザインしたい学生を待っています。

授業紹介

私が担当している授業の1つに創造設計演習Ⅱがあります。皆さんは、PC(パーソナルコンピュータ)のふたを開けて、中身を覗いたことがありますか?普段、当たり前のように私たちのそばにあるPC。でも意外と中身は知らないものです。創造設計演習Ⅱでは、「PCの内部構造解析」のような面白い実習がありますので、是非体験していただきたいと思います。

研究紹介

(A)システムをデザインすること、(B)システムを使ってデザインすることをメインテーマとして研究・研修を行っています。

(A)に関しては、自ら選んだ特定の分野のシステムデザインに関する文献調査またはシミュレーションを行います。(B)に関しては、CADシステム・描画ソフトウェアまたはプログラミング言語等を使って、設計図・3次元モデル・イラスト・アニメーション・プログラムを作成します。

樋口 善彦 教授博士(工学)

受験生・学生へのメッセージ

機械工学科で生産プロセスについて学びませんか。

世の中の生産プロセスで実際に起きていることを評価したり、解明したりします。実際の現象を理解することで、新しい技術やプロセスの提案を目指しています。そのために、ミニチュア装置での実験や数値シミュレーションを行います。

授業紹介

「工業材料」「鉄鋼材料学」「金属強度学」ものを作ったり、使ったりする時に、その性能を最大限に引き出したいですね。そこで、使用する材料の性質と使い方を詳しく、豊富な実例を使って解説します。「化学熱力学」「金属物理化学」「鉄鋼製錬学」材料の性質を向上させる方法や材料の作り方を基礎から学びます。

研究紹介

鉄鋼プロセスで効率よく高性能の鉄鋼製品を作るため、鋼の純度を高めたり、プロセスの時間を短くする研究をしています。鉄鋼プロセスはまだまだ向上の余地が残されている「宝の山」です。一緒に宝探しをしてみませんか?それから、チョコレート用3Dプリンターの開発など身近なテーマでも研究をしています。

竹内 誠一 教授博士(工学)

受験生・学生へのメッセージ

自動車や船といった乗り物、洗濯機や冷蔵庫等の電化製品、さらにはロボット等々、世の中には非常にたくさんの「もの」があります。

機械工学科では、そんな「もの」をつくり出すための知識を学ぶことができます。

将来、機械エンジニアになって、何か「もの」を作ってみたいと思われる方は、是非、この機械工学科に入学して一緒に勉強しましょう。

授業紹介

私が担当している「熱力学」はものづくりの最も基礎となる科目であり、材料力学・流体力学と併せて三力学とも呼ばれます。

ものをつくるためには、必ず熱エネルギーが必要であり、また、つくられた製品に関しても「放熱」という熱の問題が付きまといます。このように、熱が関わらない「もの」は世の中に存在しないと言っても過言ではありません。

この熱力学では非常に重要な熱エネルギーに関する基礎知識を学びます。

研究紹介

大型燃焼炉内の放射伝熱に関する研究を行っています。

地球が太陽の光によって暖められているように、電磁波(光)は熱を伝えるという特性を持っています。この熱の伝わりが放射伝熱であり、大型の火炎もまた赤外線という電磁波を発射し、それによって大量の熱を伝えます。

そこで私は、燃焼炉内に作られた大型火炎がどのくらいの熱を伝えるのか等を数値シミュレーションで調べています。

牧田 太郎 講師工学士

受験生・学生へのメッセージ

最近新聞等で報道される事故の様子からもわかるように、どんなに格好良い機械を作っても、それが壊れてしまっては期待した成果をあげられないだけでなく、人的・物的な被害を生み出してしまいます。

ものづくりを楽しく行うために、言い換えるとものづくりで「悲しみ」「憎しみ」を生み出さないために、必須となる機械工学の基本的内容についてしっかり勉強しましょう。

授業紹介

私が担当している「機械製図法Ⅰ」および「機械製図法Ⅱ」では、現代の機械工業界において必須のコミュニケーション手法である製図の基礎を学びます。三次元の物体である機械部品を二次元の紙の上に設計図として描き表し、また描かれた設計図を読んで三次元形状を再現する製図の手法を身につけるための科目です。

研究紹介

転がりすべり疲労に関する研究を行っています。これは歯車や転がり軸受のピッチング、フレーキング、圧延ロールのスポーリングおよび鉄道車輪・レール踏面のシェリングなどを引き起こし、機械設備の経済性・安全性を脅かしています。それを防ぐための研究です。上昇気流に乗りつつある日本産業を共に縁の下で支えて行きましょう。

堀 靖仁 講師修士(工学)

受験生・学生へのメッセージ

機械工学はものを設計したり、製造する時に必要不可欠です。機械工学科では、機械工学の基礎を学びます。機械エンジニアになりたい学生さんや、機械工学に少しでも興味がある学生さんは、ぜひとも一緒に学びましょう。

授業紹介

私は主に機械設計を担当しています。授業は最初、材料の強度や剛性などのはなしから、ねじなどの部品の設計を行っています。最終的には、ねじジャッキの設計を行います。

研究紹介

材料のひずみを測定するためには、一般的にひずみゲージを材料の表面に接着して行います。しかしながら、一部のプラスチックスは接着性に乏しいものがあります。そのようなプラスチックスのひずみをひずみゲージを使わず測定するための方法を研究しています。

浅尾 慎一 准教授博士(工学)

受験生・学生へのメッセージ

流れを知り、流れを操る。

流れを0と1の世界で見る。

これらをモットーに研究を行っています。

流体工学とコンピュータにどっぷりつかりたい方、お勧めです。

授業紹介

機械工学実験で表計算ソフトを用いた数値シミュレーションを行っています。

本来、数値シミュレーションはFortranやC言語などのプログラム言語を使って行うものですが、より手軽にわかりやすくシミュレーションを行うために表計算ソフトを用いています。本実験では熱せられた棒の冷却の様子をシミュレーションしています。

研究紹介

静止流れ場を移動する複数物体周り流れの数値シミュレーションを行っています。

たとえば、コーヒーをかき混ぜ棒でかき混ぜる場合、どのような流れができ、どのように流れが全体に伝わっていくのか、また、かき混ぜ棒にはどのような力がかかっているのかなど、コンピュータを使ってシミュレーション解析しています。

森 英喜 准教授博士(工学)

受験生・学生へのメッセージ

機械工学科では、有史以来の「ものづくり」の伝統・経験としての知恵を体系化し学問とし、知識として学びます。そして、その知識を生かして新しい「ものづくり」の知恵を創造し、安全で快適な社会作りに貢献していきましょう。

授業紹介

機械部品の性質や強度について学ぶ材料力学の講義を行います。例えば、クレーンが重いものを「安全に」持ち上げるためにはどんなことを考える必要があるでしょうか?どれくらいの重量を持ち上げるのか?どれくらいの高さに持ち上げるのか?そんな条件をみたす「安全な」クレーンを作るための基礎を学ぶのが材料力学です。

研究紹介

金属の強さや粘さをコンピュータを用いて原子レベルで調べています。日常では、一見、何の変化もない金属もその内部でダイナミックな変化が起こっています。なぜモノは変形するのか?なぜモノは壊れるのか?その答えをコンピュータの助けを借りて調べています。また、最先端材料であるカーボンナノチューブの研究も行っています。

松原 孝典 講師博士(工学)

受験生・学生へのメッセージ

国際的にロボティクス分野やAIやIoTなどのIT分野が急速に発展しております。これらを活用し、すべてのものづくりのベースとなる学問が機械工学です。時代の流れを触れながら、機械工学を学び、新しい時代で活躍する機械エンジニアになりましょう。

授業紹介

機械工学の基礎となる数学や化学の授業を担当しています。機械工学の主要な学問である熱力学・流体力学・材料力学・機械力学において必要な基礎数学や、機械要素の材料について分子レベルで考えるための基礎化学についてお教えします。いずれも基礎的な内容ですが、機械系エンジニアとなるためには重要な科目です。

研究紹介

天然物の化学反応を活用する毛髪や布などの繊維の染色を研究しています。例えば、緑茶の成分(カテキン)をもちいたヘアカラー(毛髪の染色)の研究があります。緑茶はほおっておくと酸化して色が濃くなっていきますが、このような酸化反応を利用したものです。人にも地球にもやさしい繊維の染色方法の開発を目指しています。

谷 清隆 研究室講師〔工学士〕

受験生・学生へのメッセージ

ものづくりはとても楽しく、できあがったときの感動は言葉で言い表せない喜びです。しかし、最初は難しく、できそうにないと思うことがあります。どんな事でも初めから上手な人はいません。機械加工や溶接といったものづくりの基本となる作業は練習すればするほど上手になります。ものづくりを好きになってください。

授業紹介

「図学基礎」「機械製図」と「ものづくり」に関する実習を担当しています。製図は工業の言葉と言われ、ものづくりでは欠かせません。実習を行う時も、図面を見ながら作っていきます。図面を読んだり描いたりすることができなければ効率や精度が悪くなってしまいます。製図やものづくりと合わせて楽しく学びましょう。

研究紹介

ものづくりにおいて大切なことは、安全に効率良くです。加工や接合において安全に効率良く作業するための治具の製作や環境を整える研修・研究を行っています。本学で学んだ学生が、卒業後社会に貢献できる人材となるよう日々研鑽しています。

卒業後の進路

就職

卒業生インタビュー

産業技術短期大学は、産業界が設立しているため、企業からの信頼も厚く好不況かかわらず就職に強い大学として知られています。

また、学生一人ひとりの「夢」の実現のためにも、教職員が一体となって全力でサポートしています。

そんな本学の魅力を一番身近に感じることのできる、卒業生たちの声をお届けします。

-

吉海 涼

授業で引張試験や硬さ試験などを学ぶうちに試験の面白さに惹かれ、卒業研修のテーマも引張試験を選択。実践的な学びで身につけた知識と技術を糧に、卒業後は世界一の試験分析会社をめざす日鉄テクノロジーで働いています。現在は、親会社である日本製鉄株式会社の工場スタッフが発行する試験方案に沿って、切断や研磨、埋め込み、打刻作業といった試料調整を行ったり、社内の機械試験や金相試験の担当部署へ試験依頼を行ったり、外注先への試験片加工依頼書の作成などを担当。まだまだできないことや学ぶことも多々ありますが、毎日少しずつでも成長を続け、上司や先輩方から信頼される存在になっていきたいです。

2018年度卒業

日鉄テクノロジー株式会社 勤務

主な就職先

日本製鉄/日鉄テクノロジー/神戸製鋼所/合同製鐵/大阪製鐵/ダイキン工業/ダイハツ工業/ヤンマーパワーテクノロジー/グンゼ/住友電気工業/住友精密工業/住友ベークライト/住友精化/西日本旅客鉄道/フジテック/グローブライド/神鋼検査サービス/中山鋼業/日本電産リード/アマテイ ほか

編入学

卒業生インタビュー

産業技術短期大学では、本学から4年制大学へ進学する「編入学」の実績が抜群です。毎年多くの学生が国公私立大学へ編入学しています。

編入学を希望する学生のため、資料の閲覧や各種相談ができる窓口の開設、編入学の詳しい「編入学アドバイザー」の先生たちなど、様々な体制を整えています。

そんな本学の魅力を一番身近に感じることができる、卒業生たちの声をお届けします。

-

福田 次朗

昔からロケットや飛行機に興味があり、航空宇宙工学を学びたいと考え、編入学を希望しました。先生方や進路支援課の方との距離が近く、分からないことや相談にも気軽に応じていただき、大変有益なアドバイスがもらえました。模擬面接では何度も練習を重ね、本番では志望理由や想いを伝えることができました。また数学、英語(TOEIC)などの対策講座も行われており、基礎から応用まで丁寧に教えていただきました。

2019年度卒業

九州工業大学 工学部宇宙システム工学科 機械宇宙システム工学コース 編入学

-

久森 真

短大での学生生活において、常に勉学に対するモチベーションを維持でき、「常に自分を見つめ直し、将来の可能性を広げられた。」と実感してます。目標を持って取り組めば、充実した日々を過ごせ、得られるものも大きいと思います。

2016年度卒業

富山大学 工学部 編入学

-

主な編入学先

神戸大学/和歌山大学/滋賀県立大学/室蘭工業大学/群馬大学/豊橋技術科学大学/岐阜大学 /富山大学/福井大学/山口大学/高知工科大学/九州工業大学/佐賀大学/龍谷大学/金沢工業大学/法政大学 ほか