学科 電気電子工学科

実社会で活躍できる

電気・電子技術者になろう!

電気エネルギーに関する技術と、情報社会を支える電子・情報・通信に関する技術。これら2本柱のカリキュラムで、ハイレベルな電気技術者および技能者や4年制大学への編入学をめざします。

学科の特徴

2年間の学びの流れ

〜基礎からわかりやすく学ぶ〜

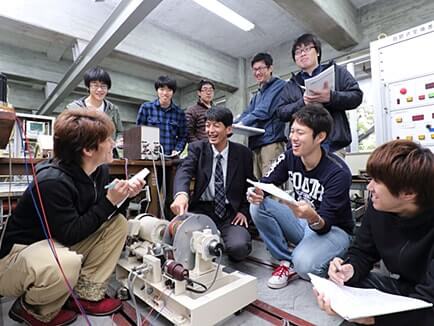

カリキュラムは、高校までの学習からスムーズにつながるように工夫されています。入学直後の1年次に、専門の基礎となる、数学・物理学・電気の基礎を中心に学びます。2年次には、電気エネルギー技術、電子・情報・通信技術の科目から興味のある科目、将来のために必要な科目などを選択して学びます。少人数による実験・実習をふんだんに取り入れた授業で体験的に学び、理論の理解と技術の修得を図ります。

カリキュラム

-

電気エネルギーに

関する技術が学べる!電気の発生・輸送・利用について、一貫して学ぶことができるようカリキュラムが組まれています。

-

インフラの基盤となる

技術を実験を通して学べる通信技術や半導体の働きなど、なくてはならない学問をしっかり学べる!

-

国家資格の取得を

目指せる!電気主任技術者や電気工事士等の、国家資格免許認定校の短期大学は産業技術短期大学だけ!

-

卒業後はハイレベルな

電気技術者に!2年間で即戦力となる電気技術者および電気技能者に!

4年制大学へ編入学し、更なる飛躍をする人も!

授業Pickup

卒業研修

2年間の集大成となる卒業研修。

さまざまなテーマで取り組んでいます。

-

マイコンによる自動車の新制御機能の開発

(畑迫 健一 教授)

自動車に新たな機能を追加するために、センサを追加しマイコンによる制御を行って、モーターカーを動かすことを研究開発しています。今までに開発した機能は、「ぶつからない」、「追跡する」、「帰還する」、「自動運転」等であり、さらに開発中です。

-

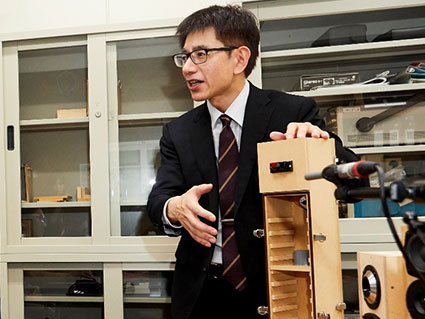

音響装置の設計と製作

(牧 哲朗 教授)

電子機器で音を出力するには、電気信号を増幅してより高品位に音に変換するスピーカシステムが必要です。そこで、スピーカシステムにおける共鳴周波数の特性等を応用して音の再生できる帯域の拡大・制御をめざし、装置の設計・製作を行っています。

- リニアモーターカーの作製

- メカニカルアロイング法による新素材の創生

- 高効率、高精度電源の設計と製作

- センサーを活用した教育用ロボットの開発

- リハビリ支援システムの開発

- ワイヤレス送電カーの作製

めざせる資格

- ・第二種・第三種電気主任技術者(実務経験のみで取得可)

- ・第二種電気工事士(筆記試験免除)

- ・各種工事担当者(筆記試験一部免除)

- ・第二級陸上・第三級海上特殊無線技士(卒業後申請のみで取得可)

- ・電気通信主任技術者

- ・エネルギー管理士

- ・電気工事施工管理技士(在学中に受験可)

主な就職先

朝日工業社/浅海電気/大阪市役所/大林ファシリティーズ/音羽電機工業/オリックス・ファシリティーズ/きんでん/虹技/合同製鐵/コベルコE&M/コベルコ科研/ジャパンエンジンコーポレーション/JFEスチール/住友電気工業/住友ベークライト/ダイキン工業/ダイハツ工業/中央電設/日鉄テクノロジー/日鉄テックスエンジ/日本電設信号工事/日本製鉄/日本ビルコン/パナソニックマーケティングジャパン/阪急阪神電気システム/阪電工/堀場テクノサービス/三菱電機/三菱電機コントロールパネル/三菱電機プラントエンジニアリング

※過去5年実績(2020年〜2024年卒業生)

就職主な編入学先

国公立

和歌山大学/富山大学/徳島大学/愛媛大学/佐賀大学

私立

関西大学/近畿大学/甲南大学/龍谷大学/大阪工業大学/摂南大学/大阪電気通信大学/大阪産業大学/東京理科大学/日本大学/関東学院大学/金沢工業大学

※過去5年実績(2020年〜2024年卒業生)

編入学

【藤井 龍彦】研究室教授【博士(工学)】

受験生・学生へのメッセージ

電気・電子は共に目には見えませんが、学ぶほどにおもしろさがわかってくる、奥の深い学問です。身の回りにある電化製品がどのようにして動いているのかを知りたいとは思いませんか?私たちと一緒に電気・電子工学の世界を歩いてみましょう。

授業紹介

私の担当している科目の一つに、電気工学の基礎になる回路理論があります。皆さんのご自宅にあるテレビ、ラジオに代表される電化製品も、この理論を土台とした応用にすぎません。どのような原理を基に電化製品が構築されているのか、一緒に勉強しましょう。

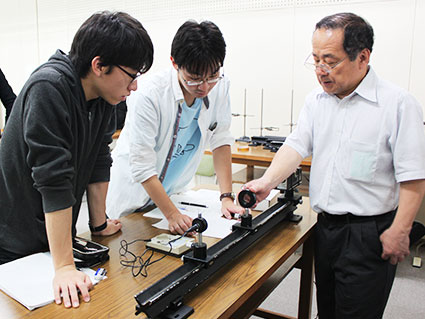

研究紹介

現在、リニアモーターカーの作製・制御の研究を行っています。電気エネルギーを回転運動ではなく直線運動に変換するモーターの原理や構造等を勉強し、効率の良いリニアモーターの作製と、走行の制御を目指しています。

【畑迫 健一】研究室教授【博士(工学)】

受験生・学生へのメッセージ

現代社会においては電気無しには生活できないほど、電気は重要な働きをしています。電気の働きの1つはエネルギーとしての役割を持っています。また、別の働きとして、信号や情報を伝える役割を持っています。目では見えませんので、難しい存在になっていますが、重要な働きを行っている電気とはどんなものか、一緒に学んでいきましょう。

授業紹介

私の担当している授業にパワーエレクトロニクス基礎があります。新幹線、工場の機械、家電製品、パソコン、等の電気設備に必要な電気を最適な形に変換して供給し、各設備の性能を最大に発揮させています。どのような方法で電気を変換しているのか、設備の性能をどのようにして向上させているのか、について勉強していきます。

研究紹介

電力供給のためにスイッチとして使用されているパワーデバイスの性能向上、信頼性向上とそのパワーデバイスを高速に、かつ、高精度に動作させる方法について研究しています。SiCやGaNといった新材料についても研究中です。また、マイコンを使用した"ぶつからない"車の設計・試作や電源回路の効率向上についても研究中です。

小池 稔 研究室教授〔工学修士〕

受験生・学生へのメッセージ

世の中は全てシステムです。携帯電話も音楽プレイヤーも自動車も家電もコンピュータもコンビニも。ものづくり創造工学科では、システム(ロボット)をデザインしたい学生、(CADを使って)システマティックにデザインしたい学生、(CG)システムを使ってデザインしたい学生を待っています。

授業紹介

私が担当している授業の1つに創造設計演習Ⅱがあります。皆さんは、PC(パーソナルコンピュータ)のふたを開けて、中身を覗いたことがありますか?普段、当たり前のように私たちのそばにあるPC。でも意外と中身は知らないものです。創造設計演習Ⅱでは、「PCの内部構造解析」のような面白い実習がありますので、是非体験していただきたいと思います。

研究紹介

(A)システムをデザインすること、(B)システムを使ってデザインすることをメインテーマとして研究・研修を行っています。

(A)に関しては、自ら選んだ特定の分野のシステムデザインに関する文献調査またはシミュレーションを行います。(B)に関しては、CADシステム・描画ソフトウェアまたはプログラミング言語等を使って、設計図・3次元モデル・イラスト・アニメーション・プログラムを作成します。

【大杉 茂樹】研究室准教授【博士(理学)】

受験生・学生へのメッセージ

本学の電気電子工学科は、電気主任技術者、電気工事士など、免許の認定校になっており、所定の科目に合格し、実務経験(実際の仕事)などを経た後に「電気技術者試験センター」に申請することで、免許を取得できます。認定校になっている大学等は少ないので、是非、この制度を活用してください。

授業紹介

物理学I・Ⅱ(力学、熱学)、情報処理基礎・応用演習(ウィンドオフィスソフト、C言語)、発変電工学、工学基礎演習(数学、化学等)、電気創造演習(テスターキット製作、電気工事実習等)、電気基礎実験(テスター、オシロスコープ等による測定・観測等)、応用実験Ⅰ・Ⅱ(交流電圧を増幅することができるオペアンプ等)について学びます。

研究紹介

卒業研修テーマ「紫外・可視分光法による水質環境調査」環境水(水道水、河川、湖沼、海)に含まれる不純物の簡易な測定やそれらの装置の精度比較についての検討を行っています。現在は、生命にとって必要不可欠なリンの測定を、光の性質(電磁波)を使い濃度を測定できる紫外・可視分光装置により分析を行っています。

【牧】研究室教授【博士(工学)】

受験生・学生へのメッセージ

フィルムカメラがデジタルカメラに置き換わったように、今後、ガソリン・ディーゼル自動車が電気自動車に置き換わろうとしています。電気電子工学の発展により、従来、電気と直接関係の無かったものまで、電化製品になろうとしています。電気電子工学は、これからますます進化し、ものを「スマート」にさせて行くことでしょう。

授業紹介

私の担当している授業に、「電子デバイス工学」があります。これは、電化製品を「スマート」にさせるためには、無くてはならないものです。例えば、コンピューターの頭脳にあたる「プロセッサー」、デジタルカメラの眼(網膜)にあたる「イメージセンサー」、そして、最近普及し始めた「LED照明」も電子デバイス工学の賜です。

研究紹介

電子機器において音を出力するためには,電気信号を増幅して、効率よく音に変換する装置(スピーカシステム)が必要となります。私たちは、スピーカシステムにおける共鳴周波数の特性等を応用することにより、音の再生できる帯域の拡大・制御ができる、ユニークな構造の音響システムの開発に取り組んでいます。

【小川 英典】研究室講師【理学(修士)】

受験生・学生へのメッセージ

電気、電子を使ってないというところは、皆無と言っていいほどあらゆるところで、使われています。電気電子工学科で学ぶということは、そのあらゆることに貢献できる技術者を目指すということです。みなさんの挑戦を待っています。

授業紹介

私の担当している授業の一つに電気材料があります。身の回りには、電気を使って動かす装置として電化製品やパソコン、大きなものでは電車等様々なものがあります。これらは使われている材料の様々な性質を利用して作られています。この材料の性質がどうして出てくるかを勉強する科目です。

研究紹介

研究室では、ずっとメカニカルアロイング法(MA法)を用いて、新しい材料の開発を行っています。MA法で作成した試料は、粉末になるので、そのままでは、用途が限られます。そこで固化成形過程も必要となります。最近は、固化成形の機構の解明や装置開発にも取り組んでいます。